交流中交易:金融业的专业社交

来源:

凡泰极客

日期:2019-05-13

责编:

殷绪江

金融世界瞬息万变,无论个人投资者、专业理财师还是机构交易员,时时刻刻都在“听消息”- 眼观六路耳听八方;也有不少业余的或专业的人士,无论出于个人表达欲或者职业需要,经常就时事经济新闻对投资理财发表各种观点。而金融业内的从业者,岗位无论与投资交易直接或间接相关,都会被牵涉在内,例如合规、风控、资金、清算等中后台人员,都是专业协同链路上不可或缺的环节。

金融领域天然具备强社会化属性

正因为与信息高度相关,投资交易也是一种社会化行为。所以随着Facebook、Twitter这类社交平台出现、开启Web 2.0大幕,在2008年前后已经出现不少借鉴它们的垂直金融社交网络。

一晃10年,社交越来越火,微信日活人数已过10亿,回顾过往,思考当下:

金融这个垂直领域的“社交”正在发生什么变化?

究竟金融业的社交关系是什么?

在移动互联网红利结束和Web2.0落幕之际,未来的金融社交又是什么形态?

在国内环境下,金融社交技术可能如何发展,对银行证券行业有什么作用?

普罗大众能接触到的金融社交网络

金融社交,需要先从证券领域面向普通个人投资者的社交化平台说起,这类平台的用户通常是业余、半专业的投资交易者的交流社区,但是也有一些社区有专业甚至明星的投资经理(投资界的KOL)进驻。这类平台总体来说受到了Facebook、Twitter的启迪比较深,其展现方式上往往不是Facebook的timeline/social feed(时序的事件流)方式就是Twitter的短消息方式进行对市场事件、新闻、交易的讨论交流,其他用户只能跟随着这些专家、KOL的观点与投资策略改变而改变。

第一类是以信息交流促进投研分析为导向的所谓information social network。其中Stockwits成立于2008年,可以算得上是这类型社交网络中最老的一个。比较有趣的地方是,Stockwits是Hashtag(“话题标签”)的原发明者,发布信息者只需要在行文里用美元符号前缀股票代号(例如$AAPL – 苹果),就可以对该内容标签从而被索引和归类到该股票相关的资讯中。2012年Twitter才把此设计“抄袭”过去。还有一家Scutify,名字就说明了它的特色– 来源于一个英文词Scuttlebutt(“传言”),Web界面看上去是一个金融版Slack,它是一个专门供投资者、交易员“八卦”的社交网络,可以交流讨论的资产类型比较多– 股票、外汇、期货等等涵盖在内,并且针对某一种股票还生成基于社区成员反馈的“市场心理指数”。

第二类是支持、促进交易的社交网络,称之为Social Trading。是利用社交网络交易模式激活股票、加密货币、其他资产类别的社会化交易行为,让任何在平台上有机会成为投资交易的引领者或追随者,并往往通过游戏化方式简化交易流程。这类平台层出不穷,也包括复星在2017年7月投资布局于欧洲的金融科技创业企业The NAGA Group AG、eToro、Zulu Trade等等。

在国内,有一些可以归属于第一类(information social network)的平台,因为没有相关金融牌照,他们往往是对接持牌金融机构扮演“导流”的角色。部分券商们也许可以尝试打造自己的社交化交易平台,可是因为缺乏技术以及互联网基因,鲜见成功者;并且创新往往意味着对合规监管的分寸拿捏,这方面的风险也不是持牌金融机构所敢于轻越雷池。

专业金融社交网络– 彭博及其挑战者

通讯工具连接机构与个人,形成行业内外互联互通的专业网络,进一步促进某个群体间的信息流转,是非常自然的事情。在金融行业也是如此。所以,早在1969年,第一个这样的网络——Instinet就出现了。它把资产管理公司、对冲基金、保险公司、共同基金以及养老金等机构的交易员连接在一起,让他们在场外(交易所外)进行交易。这类网络有一个通行的名字,称之为ECN(Electronic Communication Network),维基百科定义ECN为一种“computerized forum or network”(“计算机化的论坛或网络”)。除了通过结构化的协议进行电子交易,部分ECN提供网络成员之间的谈判议价、跟单(pegging)。ECN可算是一种封闭的金融网络。

直到彭博的出现,可以算是一种融合了社交能力、交易能力、投研能力的ECN。Instant Bloomberg作为一个即时通讯工具,出现在了彭博终端里,成为一个黏着度非常高的“杀手应用”,让彭博的网络具备了社交属性。事实上社交属性对一个金融服务网络的成员流失起到防御性作用,因为客户无法轻易带走自己累积的社交关系,从而也不能轻率决定改换门庭到其他竞争网络中。

近乎垄断的彭博引发客户对其定价的不满,也导致挑战者、竞争者的出现。但Instant Bloomberg显然是一个拒敌于门外的杀伤性武器,哪怕彭博的IM软件用户体验实在不怎样,用户因为社交关系已经沉淀在其中,无法轻易离开。

交易和基于即时通讯的聊天一样,有一个相似点,都需要便利高效匹配到对话方/对手方,否则毫无价值,这是一个典型的多边平台游戏,就像Uber那样,没有司机就不会来乘客,没有乘客也不会有司机加盟,在交易中如何找到对手方,是建立一个新金融服务网络需要解决的蛋鸡相生困局。

彭博的挑战者、脱胎于高盛内部孵化的即时通讯技术公司Symphony,从合规通讯与协同入手构建专业社交网络,试图利用其背后十多家顶级华尔街企业的资源,重构金融专业社交关系网络。

这么多全球重磅级的金融机构共同努力尝试通过Symphony来挑战彭博,一方面可见金融专业社交网络的重要性,另一方面也可以看到,拥有行业社交关系、社交图谱的公司有多厉害、多垄断,让这么多金融巨头都不得不联手尝试颠覆以改变自己的被动状态。

国内金融机构被公共社交平台“绑架”?

和国外相比,国内金融机构普遍缺乏社交基因和社交协同技术,没有办法建立自己的社交化服务网络以实现自己的员工与客户的在线交流协同。但是另一方面,“在线”、数字化连接是一个不可逆转的趋势,金融机构发现自己的员工不得不通过公共社交平台进行展业、对接客户(包括机构客户),但这过程中面临很多“尴尬”:

员工与客户通过公共社交平台连接,是一种个人行为,其所在金融机构非常难监管——尤其是员工多、对接的公共渠道多的时候,对服务过程的违规行为(例如员工对客户推荐理财产品时的收益承诺之类)进行统一监管根本无法做到。

员工日常依赖使用的各种内部系统、工具与数据不可能与公共社交平台对接,导致员工无法在与客户交流的过程中无缝的利用所在企业的科技工具来提供专业高效的服务。

禁止员工利用公共社交平台与工具连接客户是不现实的,因为客户就在那里。可是无法监管的违规行为也给金融机构带来巨大的监管风险,更不要提上文所述的在公共平台上基于专业资格建立的信任关系无法建立、金融机构提供给客户的数字化服务也无法直接从公共社交平台联通。

银行客户经理无法通过微信向客户推荐理财产品、让客户不离开微信就点击该产品购买,券商投资顾问无法通过微信向客户推荐股票、让客户直接点击即打开交易界面下单。

受监管行业如金融业,有受监管行业的社交特殊性——正是因为合规监管保证从业者资格和准入、保障数据隐私、监督服务规范性,才让业务相关的社交能得以放心进行;而非监管行业的社交则有它的匿名诉求,被强行监管则这种普罗大众的社交就无法进行了(微信如果宣布接受金融级别的监管,保证是另一个新型社交工具出现以替代它的机会)。所以这两者是相悖的、各有不同目的,彼此并不完全跨界。

大众社交平台能为信息披露埋单吗?

在国内公共社交平台上,虽然每一个用户身份几乎已经与实名制无异—— 当绑定了电话号码、绑定了银行卡支付之后,每个人对于该平台而言已经没有“匿名”可言,但是我们都知道,在公共社交平台上的诈骗、传播不准确甚至虚假信息等等对于金融业而言最为禁止的行为,依然存在。

被一个素未谋面的债券交易对手、券商投资顾问或者银行客户经理在某些即时通讯工具上添加为好友,有点安全意识的人都不敢向其披露、交流财务信息,因为并没有任何正规的机制来证明该人的真实性(头像、名字都可能是假冒的)、职业资格(从业认证、真实隶属的金融机构、个人职业能力与信誉),即便对方是确有其人,我们依然无法判断其设备或账户被盗用。

如果为了解决这个问题,而让平台的所有参与者均对彼此实名、直接绑定所在单位的岗位信息、披露工作资历资格等等,则像微信、QQ这样的社交平台就没法玩了,而且这些隐私由谁去保护?公共社交平台能否承担这个职责?

而金融社交平台与此刚好相反,它是为了金融服务这一单一目的存在的,参与多方需要建立信任关系,而平台则需要100%承诺、保障在建立这些信任关系过程中各方的隐私一定得到保护。只有在这样的平台上,参与方才敢于向彼此适当披露真实信息,建立起信任,从而投资者才敢于跟投一些“投资高手”的策略、交易员才能相信对手方、客户才敢于向理财师披露个人资产状况、投资顾问才能做好适当性管理向客户获取真实可靠的信息……

国内社交网络是否可以照搬国外?

彭博这样的网络可能并不完全符合中国国情,首先国内零售金融比较大的比重和美国以机构为主导的金融市场差别大,在财富管理到资产管理的全价值链上,金融产品与服务的消费端必须被接入。其次是彭博终端在每家金融机构内部的受众太少,导致应用场景比较有限,没有应用场景就没有交流基础,也就难以形成网络效应;在国内金融机构业务流程与行政流程往往不分家,所以在金融网络里业务应用与行政办公协同需要融合,避免两条信息流形成的孤岛,金融终端应该通过“生态”开放支持任何自定制的内外应用,外部社交与内部协同是一体化的,覆盖合规风控投研交易所有岗位。

同时,在国内金融业,如果一个金融社交网络涉及到交易,也许除了交易所等一些国家级别的机构可以承担类似彭博这种中心化的网络服务提供者角色,任何科技公司都不在这个位置上——2015年彭博的系统故障,持续两个半小时,导致欧洲亚洲部分市场停摆,相信是在国内金融环境下绝对所无法容忍的。

此外,当各行各业监管机构不得不因为自己所监管行业的从业者越来越多的依赖互联网公共社交平台而对该平台进行监管时,则该平台最终也不堪重负,甚至其稳定性能导致某个行业的“系统性风险”。拥有全市场、全行业社交图谱与关系链的中心化的第三方平台,监管机构除了行政监督上的“严防死守”,有更安全彻底的科技手段避免类似Facebook-Cambridge Analytica的丑闻发生在金融行业吗?社交平台上的关系链、社交图谱(social graph)提供了极其强大的用户隐私信息,2018年发生的Cambridge Analytica(剑桥分析)公司未经用户同意从美国社交媒体平台Facebook(脸书)“收割”8700万用户数据用于政治活动目的的事件,被视之为2018年最大的政治丑闻。

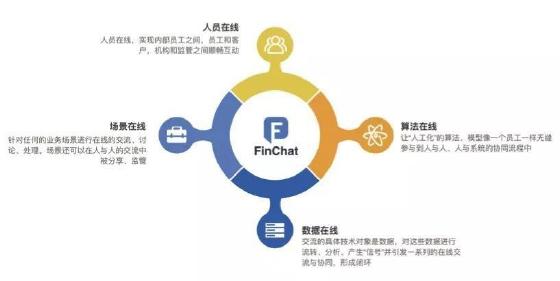

金融业社交网络的未来是去中心化

金融业需要建立既连接又隔离的去中心化金融网络,因为无论是从未来互联网技术趋势,还是从数据隐私保密的角度看,去中心化才是行业级金融社会化网络的未来——各家金融机构构建自己的社会化网络(实际上也是实现自身的数字化转型),维护自己与客户的社交图谱与数字化关系链,网际通过行业标准实现互联互通,避免信息孤岛,各家机构对自己的数据负责、对监管负责,逐步形成行业级的专业协同能力。

交流协同方式的改变,会导致组织结构的革新。传统的总部、分公司/分支机构、一线营业网点、个人员工的金字塔式管理以及与之相适应的树形组织架构,和传统的信息流动传播方式互为因果。即时通讯技术与社交图谱(social graph)的结合,带来了扁平化管理、网状的组织结构以及与虚拟部门组织。

例如在地面营业网点作用日益弱化的时代,基于合规通讯协同的金融社交,帮助金融机构实现“在线即在场”- 客户和员工在哪里并不重要、物理网点现场使用越来越低频,但跨地域员工岗位在线协同、拉新展业、向客户提供理财咨询及各种服务,则更加关键,虚拟化的营业网点基于在线协同得以建立。

AI能替代金融服务中人与人的交流与协同吗?

现阶段的金融服务,还是一个建立在人与人的专业信任关系上的社交,这种信任关系是专业服务能力、熟人社交、情感关联甚至地域文化习惯的交融,这是AI、Robo-Advisor目前无法替代的。目前的实际效果看,通过所谓“智能客服”、“智能投顾”让客户与机器人打交道进行“自服务”,往往有“员工真人不够、机器人来搭救”的“搪塞”客户之嫌,起到的作用只是进一步割裂在移动互联网时代已经非常弱的客户关系,降低客户忠诚度。

现在市场上很多金融机构热衷搞的“智能客服”,并不是以客户为中心的,这类项目通常都是“人有我有”、或者沦为形象工程。但实际上可以反思一下,有多少客户真的冲着这些“智能”服务而来?有多少客户因为它们而给予服务好评、提升忠诚度?

这方面Morgan Stanley有清晰认识,他们认为投资顾问与客户的关系不能被机器人和算法替代,其财富管理部门CTO称,机器人和科技工具可以被视为是等同于给了每位投资顾问配备一支聪明高效的分析师团队,由这个团队智能的辅助投资顾问去和客户互动,“我们不会把投资建议通过一个Morgan Stanley e-mail Bot发给客户”。

简单的说,还是回归到对金融企业员工的“科技赋能”,而不是用所谓AI去替代员工,通过数字化的连接工具帮助员工与客户“重建”线上关系。2017年Morgan Stanley财富管理部与上市科技公司Twilio建立了战略合作,由后者帮助强化投资顾问与客户的数字化通讯连接,新闻发布稿强调“对齐投资顾问与客户的合规交流通讯与今天人们所习惯的日常方式”—— 显然金融强合规监管下投顾与客户的交流通讯体验一向是不好的,现在迫切需要改善,采用与时俱进的科技手段进行改良,优化体验。Morgan Stanley称之为一个“全面的数字化策略以帮助投资顾问深化与拓宽与客户的关系”。

写在最后

金融服务的价值在于向客户提供可信赖有价值的信息流,信息的内容可以是AI辅助、自动产生的,但是这些信息的分享、传播,由专业人士判断、加工,再针对每一位客户通过社交网络亲自发送,并且随后非常有可能紧接着一系列的社交跟进(线上聊天、电话、视频、咖啡馆约见……)在这种新的场景下,就需要一家金融机构的内外部数字化关系管理工具提供者,来帮助其统一管控自己的关系链、社交图谱并进行最后一公里的连接,赋能金融企业人员数字化连接客户与合作伙伴。凡泰极客(finogeeks)希望为金融机构提供内外部数字化关系图谱的管理中心,助力行业进行数字化转型。

.jpg) 数字化浪潮下的转型与升级 2019第二届零售银行领导者年会即将召开

2019-04-12 17:33:15

数字化浪潮下的转型与升级 2019第二届零售银行领导者年会即将召开

2019-04-12 17:33:15

科创板严选金牌保代,两年三单IPO才能签字科创板项目

2019-01-24 08:15:00

科创板严选金牌保代,两年三单IPO才能签字科创板项目

2019-01-24 08:15:00